- Patrimoine

- Terroir/Merroir

- XVIIème et XVIIIème siècles

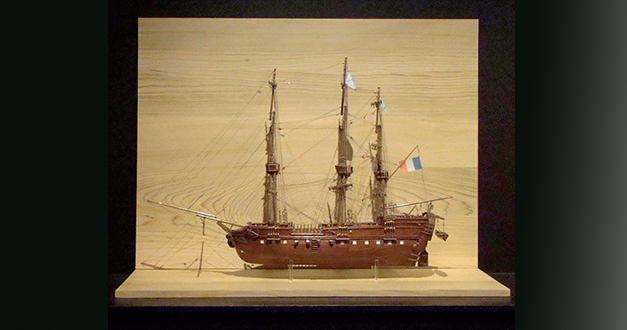

La route des Indes et de l’Extrême-Orient

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, l’île de Ré s’ouvre au monde. Les relations commerciales avec les pays nordiques sont régulières et l’appel de l’aventure fait traverser l’Atlantique à bon nombre de Rétais. Dans une proportion moindre, malgré les difficultés inhérentes au voyage, la route des Indes et de l’Asie attira des Rétais.

La route entre l’Europe et l’Asie orientale, passant par le cap de Bonne Espérance, est à l’époque la plus longue de celles parcourues par les navigateurs. C’est aussi la plus dangereuse. Elle requiert une maîtrise navale confirmée et en particulier celle des vents. Nécessitant de quitter l’Europe en hiver pour pouvoir traverser l’océan Indien quatre à cinq mois plus tard en utilisant la mousson, cette voie est périlleuse en raison des vents d’ouest dominants et des fréquentes tempêtes dans le golfe de Gascogne à ce moment de l’année; elle impose de passer le Cap de Bonne Espérance avant fin avril Mais les butins que l’on peut en ramener font rêver : épices, pierres précieuses, soie, étoffes raffinées, porcelaines de Chine … sont le moteur qui anime ces aventuriers. Les différents chemins passent par l’île de France et l’île Bourbon, c’est-à-dire par l’île Maurice et La Réunion, mouillages nécessaires aux bateaux pour se ravitailler. Ces îles disposaient d’immenses entrepôts et étaient susceptibles de fournir des cargaisons complètes pour que les bateaux repartent les cales pleines.

Quatre-vingt marins Rétais naviguent vers l’île de France de 1770 à 1792. Certains n’iront pas plus loin. D’autres se posent lorsque la saison est trop avancée pour faire route vers Pondichéry et commercent entre les îles et le cap de Bonne Espérance en attendant de pouvoir partir. Nicolas Baudin, explorateur rendu célèbre par son voyage en Australie, est un habitué des lieux et sera d’ailleurs assez critique de l’accueil qu’il recevra des autorités locales et en particulier de l’intendant Chauvallon.

Les voyages lorsqu’ils ne dépassent pas l’île Maurice durent de 17 à 18 mois. Les embarquements sont de plus longue durée lorsqu’il s’agit de rejoindre les Indes : environ vingtdeux mois dont deux tiers en mer. Cependant, les voyages entre l’Europe et l’Asie vont croissant car on peut y faire rapidement fortune. Des Rétais voyagent sur les bateaux de la Compagnie des Indes. On retrouve ainsi Sébastien Bariteau sur le Varvick, en 1760, Louis Bonnaudet sur le Comte d’Artois en 1753, Estienne Boue t sur le Raisonnable, en 1758, et Pa u l Giraudet sur le Saint-Pierre, en 1760. Ils voyagent également sur les vaisseaux du roi. Ainsi Jean Bidot, matelot sur l’Appollon en 1749, André Louis sur le Zodiaque en 1755 et 1758, en qualité de quartier-maître, et Pierre Jaudon sur l’Hermione en 1759. Ils ne s’installent pas de manière définitive aux Indes ou en Extrême-Orient, continuant à commercer avec la famille restée à Ré, à l’instar de ce que firent de nombreux Rétais ayant traversé l’Atlantique. On se rend aux Indes parce que l’on y fait rapidement fortune. « On ne vient aux Indes que pour faire des affaires. (…) Le bien est le seul fruit que l’on rapporte de l’Inde et le seul aussi où on s’attache », assure Mahé de la Bourdonnais, officier de marine et gouverneur des Mascareignes (1). Des marins commerçants font la route à plusieurs reprises tel André Sicateau qui sillonnera le périple indien de 1777 à 1785 ou André Royonneau de 1776 à 1786.

Les « ports-permis » spécifiques à la destination

Entre les attaques des Anglais, les naufrages au cap de Bonne-Espérance et la mortalité à bord due en grande partie au scorbut, ces voyages s’avèrent très dangereux, mais lucratifs. Les gages des simples marins sont supérieurs à ceux d’autres traversées. Sur les bateaux du roi, où les salaires sont inférieurs à ceux de la marine marchande, les marins ont droit à un « port-permis ». Cette pratique, qui a lieu uniquement sur la route des Indes orientales, correspond au transport gratuit d’une certaine quantité d’affaires personnelles dont la valeur varie selon les grades. Le montant qui est de 16 000 livres pour un capitaine passe à 5 333 pour un premier lieutenant, 3 200 pour un second lieutenant et descend à 21 pour un mousse lors de son premier voyage. Cette somme doit être déposée auprès de l’armateur du bâtiment, elle servira à acheter des marchandises qui ensuite seront transportées gratuitement avant d’être vendues à l’arrivée en France. Le produit de la vente est versé aux marins et officiers, ce montant représentant l’essentiel de leur rémunération. Les inconvénients de ce système sont nombreux : la plupart des navigateurs ne disposent pas de telles sommes et se trouvent dans l’obligation d’emprunter et en cas de naufrage ou de capture par l’ennemi, aucun remboursement n’est prévu.

Au regard des autres catégories sociales, les hommes de mer de l’île de Ré étaient peu nombreux mais, hardis, ils fréquentèrent au XVIIIe les côtes de plusieurs continents. S’ils s’installèrent volontiers en Amérique et au Canada, ils finirent toujours par revenir d’Orient.

(1) Les Mascareignes sont un archipel de l’océan indien formé de trois îles principales : La Réunion, l’ile Maurice et Rodrigues.

Lire aussi

-

Économie

ÉconomieSalon de l’Agriculture : la production rétaise à l’honneur

En 2024, seules les huîtres étaient représentées au Salon de l’agriculture. Cette année, l’APH-Ré s’est associée aux viticulteurs d’Uniré et à la Coopérative des sauniers de l’île pour exposer plus largement ses trésors. Résultat : un stand qui ne désemplit pas et une belle image pour nos produits du terroir.

-

Économie

ÉconomieUniré : Pineau et pomme de terre se comportent bien

Comme d’habitude, compte tenu d’un exercice démarrant au 1er juillet, l’AG d’Uniré concernait la récolte de vin 2023 et la collecte des pommes de terre 2024. Mais il fut aussi question dans les commentaires de la récolte de vin 2024.

-

Économie

ÉconomieSalon de l’Agriculture : des huîtres, du vin et du sel

Pour la 61e édition, trois métiers issus de l’agriculture de l’île de Ré seront présents au Salon. L’APH-Ré, déjà présente l’an dernier, la joue groupé et emmène avec elle les viticulteurs d’Uniré et la Coopérative des Sauniers.

Je souhaite réagir à cet article