- Île de Ré Mag’

- Histoire et patrimoine

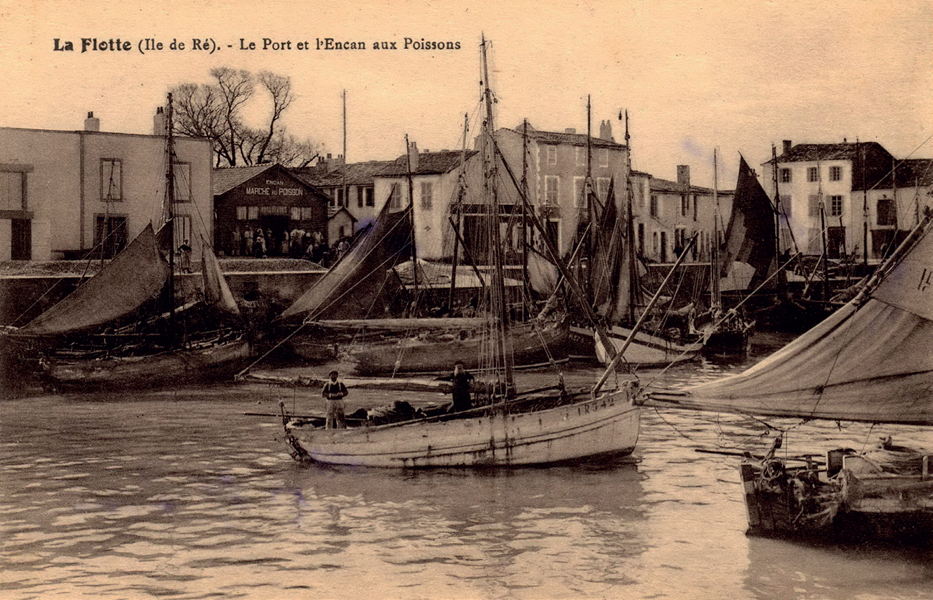

La Flotte, figure de proue de la pêche rétaise

Traditionnellement tournée vers le commerce international, beaucoup plus lucratif, l’île de Ré a néanmoins connu son âge d’or de la pêche dans la seconde moitié du XIXème siècle. Une embellie qui n’aura duré que quelques décennies…

Contrairement aux îles du Ponant (Yeu, Groix, Sein etc), les Rétais n’ont jamais armé de grandes flottilles de pêche en haute mer. Ce sont des Bretons, et surtout des Vendéens qui, travaillant sur les zones de pêche entourant Ré, ont fini par s’établir dans les ports rétais, principalement à La Flotte. « Néanmoins, ces sociétés de pêcheurs ne sont pas demeurées assez longtemps pour que se crée une véritable identité maritime rétaise, explique Benoît Poitevin1. A Ré, le rural prend le pas sur le maritime ». En fait, la réalité est un peu plus complexe. Depuis longtemps, l’île de Ré est tournée vers le grand large, mais davantage pour le commerce international que pour la pêche, même si le petit cabotage dans les pertuis est une pratique courante. « Le commerce était bien plus rémunérateur et le port de Saint-Martin2 fut un grand port international, assurant le trafic du sel, du vin et des eaux de vie vers les ports de la Baltique. Entre le XVIIème et XVIIIème siècle, cela représentait cinq fois le trafic du port de La Rochelle », rappelle l’historien local Jacques Boucard.

Beaucoup moins orienté sur le commerce du sel, « l’or blanc » du nord de l’île, le village de la Flotte se développe autour de la pêche. Au milieu des années 1830, la pêche en mer occupe une cinquantaine d’embarcations dans l’île de Ré et environ 230 hommes, soit 1,34% de la population. Il s’agit avant tout d’une pêche côtière qui s’exerce sur des bateaux de faible tonnage.

Haro sur les écluses

Chose peu connue, la pêche sur l’île de Ré va « bénéficier » de la volonté de l’Etat de faire disparaître les écluses à poissons, ces pêcheries de bord de mer qui offrent des ressources non négligeables aux Rétais. L’administration considère les écluses, dès le XVIIIème siècle, comme un obstacle à la liberté de navigation, provoquant de nombreux naufrages. Le débat ressurgit régulièrement, mais l’entrée en fonction, en 1851, du ministre de la Marine Jean Etienne Théodore Ducos, marque le début de la destruction de ces constructions en pierre, mais pour des raisons beaucoup moins avouables. « Comme la population maritime mange du poisson, il se dit que la destruction des pêcheries va créer une demande et que les Rétais achèteront le poisson à des marins-pêcheurs. Cela entraînera donc l’accroissement des flottes de pêche, mais surtout du nombre de personnel naval dont la marine de guerre a grandement besoin », explique Jacques Boucard. De 1853 à 1866, l’administration fait abattre la moitié des 126 écluses de l’île, des centaines d’habitants se retrouvant brutalement privés d’une partie de leur « garde-manger » !

Les flottilles de pêche se développent peu à peu, et l’arrivée du chemin de fer dans la région, avec l’ouverture de la gare de La Rochelle en 1857, va alors offrir de nouveaux débouchés aux Rétais, qui peuvent alimenter directement le marché parisien avec leur poisson. En 1860, on compte 107 bateaux armés pour la pêche sur l’île, puis 149 navires en 1866, dont les deux tiers rattachés au port de La Flotte. Sur les 506 marins-pêcheurs recensés cette même année par l’administration, 366 sont inscrits à La Flotte, soit l’équivalent de 15% de la population municipale3 (même si tous ne résident pas sur place à l’année). En 1868, l’île de Ré enregistre 985 pêcheurs, ce qui équivaut à 6% de la population insulaire. La pêche connaît son véritable âge d’or dans les années 1870 à 1890, où la flotte rétaise devient l’une des plus importantes du département. L’île de Ré passe ainsi la barre symbolique des 300 navires en 1878, avec des bateaux de plus en plus gros. Dans les années 1880, le nombre de bateaux se réduit mais leur tonnage moyen continue d’augmenter, « ce qui laisse à penser que c’est avant tout la pêche côtière qui réduit son activité, contrairement à la pêche hauturière qui se maintient »4.

Concurrence rochelaise

A la fin du XIXème siècle, cette activité économique tend à stagner, avant d’initier un lent et irrémédiable déclin dès le début du siècle suivant. « Faute d’investissements, faute de volonté également, la pêche rétaise manque le virage de la modernisation pour demeurer traditionnelle dans son organisation et ses moyens techniques », explique l’historien Mickaël Augeron5. Cet essor de la pêche sur l’île de Ré aura donc été de courte durée en raison, notamment, de la concurrence des chaluts à vapeur armés par les puissants industriels rochelais. La construction du port de La Pallice en 1890 fait que de nombreux bateaux préfèrent débarquer le poisson sur le continent, même si le village de La Flotte se dote en 1911 d’un encan, qui permet de commercialiser le poisson sur place. « Au moment où l’encan ouvre ses portes, la pêche est déjà en train de disparaître », confie Jacques Boucard. La crise éclate au grand jour après la Première Guerre mondiale avec la mort de nombreux marins sur le front, la raréfaction des ressources halieutiques et la concurrence des grands ports continentaux comme La Rochelle.

A la fin des années 1920, la pêche hauturière n’est presque plus présente sur l’île. Ce qui reste de la flotte se consacre essentiellement à la pêche côtière, dans les pertuis. Pour l’historienne Céline Barthon, cela montre le peu d’intérêt des Rétais, surnommés les « paysans de la mer », pour les métiers de la pêche au large6. « A Ré (…) la pêche se conçoit toujours comme une activité de subsistance, réalisée à proximité de l’île et si possible à pied sur les platiers et dans les écluses ! » Le déclin de la pêche semble inéluctable : beaucoup de marins prennent leur retraite (sans successeur) ou quittent l’île de Ré, pendant que d’autres se reconvertissent dans l’ostréiculture, nouvelle activité importante et plus lucrative. Un certain nombre de bateaux de pêche flottais se reconvertissent même dans le transport des huîtres ! L’encan de La Flotte ferme définitivement ses portes en 1953, seulement quatre décennies après son ouverture, et le bâtiment accueille le premier office de tourisme de la commune. Comme le symbole d’une île qui mise désormais sur le tourisme.

Dans le port de La Flotte, les bateaux de plaisance remplacent peu à peu, dès les années 80, les derniers navires de pêche. Le « Jemapa », vendu en 2022, aura été le dernier témoin de l’histoire de la pêche à La Flotte, et l’un des derniers sur l’île de Ré, qui ne compte, aujourd’hui, plus qu’un seul bateau de pêche : le « Jason II », rattaché au port d’Ars-en-Ré.

1 – Dans l’ouvrage « Ré, d’île en presqu’île ». Editions UPCP/Geste Paysanne.

2 – Il faut d’ailleurs parler de « rade » de Saint- Martin, car les bateaux ont un tonnage tellement important que la plupart des marchandises sont débarquées au large du port, par de petites embarcations.

3 – Histoire de l’île de Ré, des origines à nos jours. Mickaël Augeron, Jacques Boucard et Pascal Even. Le Croît Vif. 2016.

4 – Histoire de l’île de Ré, des origines à nos jours. Mickaël Augeron, Jacques Boucard et Pascal Even. Le Croît Vif. 2016.

5 – Idem précédent.

6 – L’île de Ré, histoire et géographie contemporaine. Céline Barthon. Editions Palantines. 2005

La catastrophe maritime de 1867

Et si le développement de la pêche sur l’île de Ré avait été entravé par un traumatisme collectif ? Au moment où la pêche en haute mer connaît son âge d’or sur l’île, une terrible catastrophe frappe la population insulaire en plein été, le 25 juillet 1867. Lors d’une tempête que des chroniqueurs de l’époque qualifient « d’effrayante », sept chaloupes de La Flotte coulent au large du plateau de Rochebonne ! Ce drame, qui coûte la vie à 25 marins, a profondément marqué la mémoire collective des Rétais, et particulièrement des Flottais.

L’historien Jacques Boucard précise que le drame a un tel retentissement dans l’Hexagone que le ministre de la Marine envoie son aide de camp pour le représenter lors de la cérémonie funèbre. « Frappant de plein fouet une communauté s’orientant vers le développement de la pêche en haute mer, cette catastrophe plonge littéralement le village dans une sorte de léthargie et de hantise de l’océan »1.

Certains ont même dit que ce naufrage fut un tel traumatisme qu’à partir de cette date les thoniers flottais se sont reconvertis et les bâtiments à voile n’ont plus pêché que dans les pertuis, moins dangereux.

1 – Histoire de l’île de Ré, des origines à nos jours. Mickaël Augeron, Jacques Boucard et Pascal Even. Le Croît Vif. 2016.

Je souhaite réagir à cet article