- Environnement & Patrimoine

- Nature

- Protection des côtes

Des récifs d’huîtres plates pour lutter contre l’érosion ?

Présente sur nos côtes depuis la Préhistoire, et donc bien avant l’introduction d’espèces exotiques, l’huître plate avait presque officiellement disparu. La découverte récente de huit gisements d’intérêt, dont un au large de Ré, pourrait offrir des refuges pour la biodiversité et un moyen de lutte naturel contre les effets de la houle.

On la croyait presque définitivement éteinte. La « Marennes », également appelée huître plate ou « Belon » en Bretagne avait disparu de nos mémoires en même temps que de nos pertuis. « C’est l’huître patrimoniale, présente sur nos côtes depuis la Préhistoire. On en a retrouvé des traces de consommation humaine sur plusieurs sites archéologiques », confie Cynthia Carpentier, chargée de mission au Centre pour l’aquaculture, la pêche et l’environnement de Nouvelle- Aquitaine (CAPENA). Jusqu’au 18ème siècle, ces huitrières étaient tellement vastes que les scientifiques les jugent comparables aux récifs coralliens des pays tropicaux. Au large d’Arcachon, ces récifs formaient même des sortes d’îles ! Tels des filons d’or, les autochtones exploitent ces gisements d’huîtres et finissent par les fragiliser. « On les pensait tellement inépuisables qu’elles ont été exploitées de façon non raisonnée », commente Cynthia Carpentier. Parallèlement, des changements environnementaux, comme l’envasement progressif des pertuis charentais, réduisent peu à peu leur espace vital. Mais ce sont surtout deux épizooties qui conduisent progressivement à leur extinction, sous forme de deux virus (Marteilia Refringens et Bonamia Ostreae) présents naturellement dans le milieu naturel. De leur côté, les pêcheurs locaux, voyant ce « garde-manger » naturel se raréfier, ont l’idée d’en faire l’élevage…dans des claires ! « C’est le début de l’ostréiculture moderne. Plus l’huître plate disparaissait, plus on s’est mis à l’élever pour la sauver », commente Cynthia Carpentier.

Huîtres portugaises

Malgré ces tentatives, l’huître plate finira par péricliter, et les ostréiculteurs se tourneront vers des huîtres exotiques. Les ostréiculteurs du bassin d’Arcachon apprennent qu’il existe, dans la baie de Lisbonne, des huîtres en grande quantité. En 1857, ils reçoivent l’autorisation d’importer l’huître creuse portugaise. Destinées initialement uniquement à la culture, ces huîtres vont bientôt former de grands gisements sur tout le littoral français, supplantant définitivement les huîtres plates. A son tour, l’huître portugaise est victime à l’été 1967 d’un mal étrange. La maladie des branchies, une infection virale, entraîne la mort de l’huître. On dénombre même jusqu’à 90% de mortalité dans les parcs dès novembre 1970, suite à une nouvelle épizootie, la maladie hémocytaire. En quatre ans Crassostrea Angulata (son nom scientifique) fut quasiment éradiquée des côtes françaises. Au printemps 1971, l’opération RESUR1 permet l’importation par avion-cargo de 115 tonnes de génitrices « japonaises » de la région de Vancouver, qui sera un succès. L’huître « Marennes-Oléron» que nous consommons aujourd’hui, c’est donc l’huître japonaise.

Espèce menacée

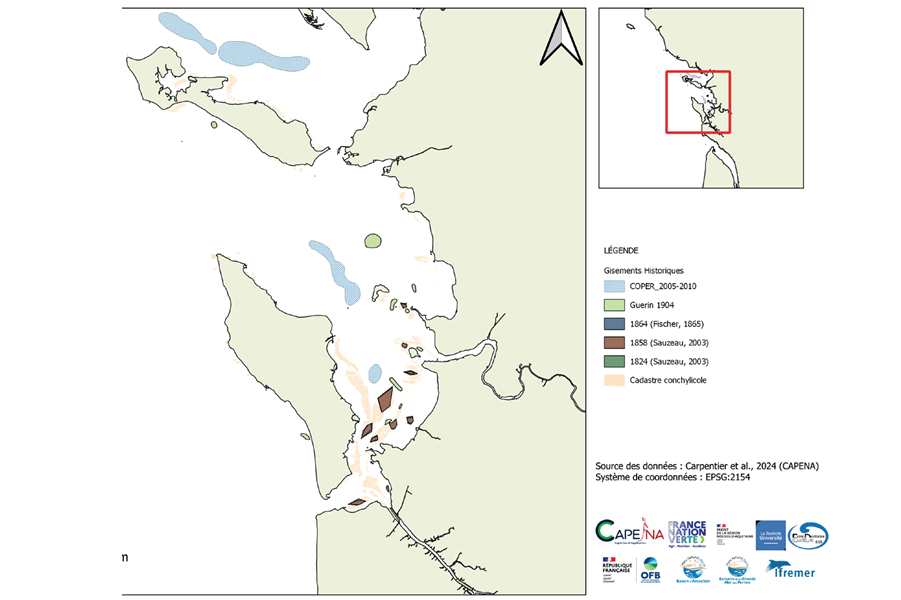

Depuis 2008, l’huître plate est répertoriée dans la liste noire des espèces et habitats menacés de la convention OSPAR (convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est) lui conférant un statut de protection international. Certes, il arrivait que certains pêcheurs remontent, ici ou là, quelques individus « vivants », montrant que Ostrea edulis avait pu subsister sur nos côtes. D’où l’idée de lancer une étude pour répertorier d’éventuelles huîtrières, sachant qu’on avait connaissance de plusieurs « gisements historiques » autour de l’île d’Aix et dans les pertuis. Le projet REFONA (Restauration et conservation de l’huître plate en Nouvelle-Aquitaine), de 2021 à 2023, a permis de dresser un premier état des lieux et de savoir si l’huître plate était encore présente, en s’appuyant sur des documents historiques et sur des enquêtes de terrain auprès des professionnels, de la mer (pêcheurs, ostréiculteurs, etc). « On savait qu’il en restait un peu dans les pertuis charentais, mais on ne savait pas où et combien », explique Cynthia Carpentier. Après un gros travail de prospection (à pied et même en plongée sous-marine), les scientifiques du Capena ont sorti en mai 2024 un premier « Inventaire et caractérisation des populations d’huîtres plates en Nouvelle-Aquitaine ». Globalement, les récifs sont peu nombreux et la plupart des sites font état d’individus résiduels. Parmi les dix-neuf sites, huit secteurs d’intérêt se détachent avec des densités de 0,5 à 4 individus/m2, bien souvent fixés et plus ou moins agrégés. L’île de Ré compte un de ces huit sites d’intérêt, avec un gisement découvert dans le pertuis Breton, au large des Portesen- Ré et de Loix.

Fort intérêt écologique

Si l’huître plate revient au premier plan, c’est qu’elle est au coeur de différentes problématiques environnementales. En tant qu’espèce patrimoniale, sa sauvegarde revêt un fort intérêt local et permet de mobiliser des fonds européens au titre de la loi de restauration de la Nature2 de 2024. Par ailleurs la renaissance de ces récifs d’huîtres pourrait permettre de lutter contre l’érosion marine, un sujet de préoccupation majeure pour l’île de Ré. « C’est une solution fondée sur la Nature qui pourrait permettre de casser la houle et donc limiter l’érosion de nos côtes », se réjouit Patrick Rayton, premier vice-président de la CdC en charge du littoral. La CdC vient d’ailleurs de lancer une étude, dans le cadre d’un appel à projets national, pour étudier la faisabilité de la restauration des huîtrières (voir encadré). L’autre intérêt réside dans la capacité des huîtres à filtrer l’eau de mer et donc à améliorer la qualité de l’eau de mer. Enfin, l’huître plate et sa formation récifale sont à l’origine de différents services écosystémiques, en créant notamment des habitats favorables pour d’autres organismes de la faune (gastéropodes, bivalves, petits crustacés, éponges…) et de la flore. Ces bancs servent également de nurseries pour des espèces pélagiques telles que les seiches qui y déposent leurs oeufs3. « C’est donc une espèce à fort intérêt écologique », confirme Cynthia Carpentier.

La seconde phase du projet REFONA (2024-26) va consister à analyser les populations résiduelles d’huîtres plates, comprendre leur reproduction, leur mortalité (maladies, pression de certains prédateurs) et les cartographier très précisément afin de déterminer si la restauration de certaines huîtrières serait viable. En fonction des résultats, la phase suivante consistera à mettre en place des stratégies de réimplantation de l’huître plate. Le CAPENA va pouvoir s’appuyer sur l’exemple de la Bretagne, qui a déjà entamé depuis plusieurs années une stratégie de restauration et sur l’Alliance européenne, qui regroupe l’ensemble des acteurs de la recherche autour de l’huître plate. « Grâce à ces retours d’expérience, cela sera un gain de temps pour nous », confirme Cynthia Carpentier. Plusieurs stratégies sont envisagées, du simple « coup de pouce » à une restauration plus active. « L’idéal, c’est la restauration passive, qui consiste par exemple à augmenter les surfaces au sol, à travers des substrats ou des roches, permettant aux huîtres de se fixer », explique la spécialiste. Cela peut consister également à protéger l’huître de ces principaux prédateurs, comme les bigorneaux perceurs, à travers la pose de structures en forme « d’arbres », permettant à l’huître de se fixer au sommet sans être en contact des prédateurs. Une stratégie encore plus active consisterait à réensemencer des individus dans le milieu naturel, après un élevage en milieu semi-fermé comme des claires. Cela pourrait permettre de faire d’une pierre deux coups : créer une filière ostréicole autour de l’huître plate, en impliquant les professionnels de l’élevage, et redonner vie à ces récifs naturels historiques.

1 – RESUR vient du mot « résurrection » car l’importation des huîtres japonaises a eu lieu pendant la Pentecôte.

2 – La loi européenne sur la restauration de la nature constitue l’un des piliers du pacte vert pour l’Europe. Le texte prévoit la restauration de 20% au moins des terres et des mers de l’Union européenne (UE) d’ici à 2030 et de tous les écosystèmes dégradés d’ici à 2050.

3 – Rapport REFONA, mai 2024.

Un site pilote retenu sur l’île de Ré

Lancé par le Ministère de la Transition écologique, de l’Énergie, du Climat et de la Prévention des risques, l’île de Ré fait partie des 12 lauréats nationaux de l’appel à projets « Des solutions fondées sur la nature pour adapter les territoires côtiers à l’érosion ». Porté par la Communauté de Communes et le cabinet d’étude Egis/Seaboost, ce projet original mise sur les récifs d’huîtres plates pour protéger les côtes rétaises tout en favorisant la biodiversité. C’est le site des Portes, au niveau de Gros Jonc, qui a été retenu. « Dans un premier temps, il s’agit de voir si le projet est faisable ou non en fonction des résultats de l’étude », explique Patrick Rayton. Une enveloppe de 376 K€ est prévue avec un financement de 52% par l’Etat, 5% par Egis et 43% par la CdC. Le projet devrait s’étendre sur plusieurs années, avec des étapes clés allant de la restauration des récifs à leur suivi écologique, en collaboration avec des experts et partenaires locaux.

Lire aussi

-

Environnement & Patrimoine

Environnement & PatrimoineQuand le land art rencontre les marais

A l’occasion du Mois de l’Environnement proposé par la Communauté de Communes du 1er avril au 1er mai, découvrez, entre autres, des oeuvres éphémères au travers les pistes cyclables de l’Île de Ré.

-

Environnement & Patrimoine

Environnement & PatrimoineL’oeillet des Dunes n°47

-

Nature

NatureSaint-Martin célèbre la biodiversité

Vendredi 25 avril, Saint-Martin de Ré inaugurera l’extension de son refuge LPO. Une journée unique pour découvrir et célébrer la richesse de la biodiversité locale, dans le cadre du mois de l’environnement organisé par la CdC de l’île de Ré.

Je souhaite réagir à cet article